課程報導 / AB 2021年3月6日

本週是第一次課程,詹宜穎老師先是介紹烏托邦(utopia)與反烏托邦(dystopia)兩組概念的研究現況與關連,接著介紹反烏托邦文學第一位作者尤金‧薩米爾欽(Yevgeny Zamyatin,

1884-1937)的生平背景與文學觀點,最後正式進入這一週課程主題「文學‧革命‧熵」,帶領學員討論薩米爾欽的小說《我們》(Мы,1920-1921)。

【烏托邦與反烏托邦:亦同亦異的雙生子】

烏托邦與反烏托邦這兩個主題,前者看似在描述一個虛構的理想國度,後者則是對理想國度的反面描述。宜穎老師指出其實二者的關係相當接近。在介紹許多重要學者與研究文獻之後,宜穎老師先是藉由科幻文學研究大師達柯‧蘇恩文(Darko Suvin)的界定,讓大家理解烏托邦在文學上的樣貌。蘇恩文認為傳統烏托邦文學的特徵通常是在描述一個完整隔絕的虛構地點,作者以全景式的觀點表達出其地景與政治社會組織。烏托邦的社會組織與人民性格相較於作者所處的時空被刻畫為更為完美的世界。烏托邦內形成一種秩序(可能是專制主義、自由主義;有階級、無階級),但並沒有「無組織」的烏托邦。烏托邦文學與烏托邦概念通常具有一種戲劇性策略,讀者在烏托邦脈絡中可能會在內心發生衝突,並折射出讀者內心的「烏托邦」想像。換言之,烏托邦是對現實的諷刺策略,並進一步引導讀者去思索什麼才是真正的烏托邦。

|

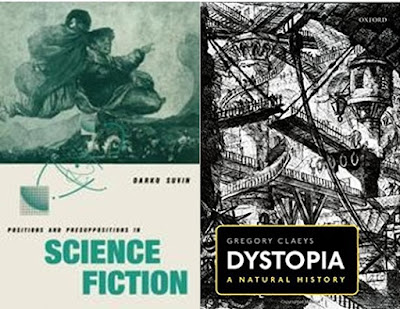

| (左) Darko Suvin, Positions and Presuppositions in Science Fiction (右) Gregory Claeys, Dystopia: A Nature History |

如此,我們便能理解,烏托邦與反烏托邦皆是對現實的反思與諷刺。這正是為何學者克雷斯(Gregory Claeys)在《反烏托邦:一個自然史》(Dystopia:

A Nature History)中認為烏托邦與反烏托邦兩者像是雙胞胎。他認為二者同中有異、異中有同,它們都在呈現群體精神,但烏托邦突顯增進合群,反烏托邦則突顯理想社會強迫一致這一面。

【藝術與反科技:反烏托邦的思索主軸】

艾利歐特(Robert C. Elliott)在〈文學和幸福的人生:一個兩難情境〉(Literature and the Good Life: Dilemma)則是拉出另一種關照點,對反烏托邦這一方來說,烏托邦所打造的「幸福人生」將斲傷藝術創作,故而反烏托邦強調藝術與創造的重要性而拒絕烏托邦式的穩定與和諧。

庫瑪(Krishan Kumar)在〈西方烏托邦傳統的面向〉(Aspect of the western

utopian tradition)指出另一個反烏托邦的主題,乃是一種對烏托邦世界中進步與技術的恐懼:烏托邦所珍視的事物──科學、技術、物質的進步──就反烏托邦而言乃是對於人類價值最大的威脅。反烏托進一步邦扭轉僵化的、正統/邊緣二元結構,得以使人重新思考正統、典範的價值及意義。

【尤金‧薩米爾欽:蘇維埃的異教徒】

宜穎老師在介紹薩米爾欽的生平中,講述了他幼時與求學的各種反叛事蹟與各種作品。儘管他受的是造船工程與數理方面的訓練,但他同時不間斷地進行文學創作。1917年俄國發生革命,他隨即投身進入革命運動。不過,他的小說《我們》在1922年被布爾什維克派作家批評為「污衊與攻擊共產主義」,不久於1927年小說被查禁,他亦被禁止發表任何作品。之後他寫信給史達林,史達林於1931年讓他流放至巴黎。英語世界翻譯與研究薩米爾欽的專家Mirra Ginsburg稱他是「蘇維埃的異教徒/異端分子」(a Soviet heretic)。宜穎老師指出,這一年反烏托邦三部曲另外兩位作者阿道斯‧赫胥黎(Aldous Huxley,1894-1963)與喬治‧歐威爾(George Orwell,1903-0950)當時也正在歐洲,十分巧合的是,他們的人生也在這時進入新的轉折。

|

| Catherine Breshkovsky Екатерина Брешко-Брешковская |

【薩米爾欽的新寫實主義】

薩米爾欽對十九世紀以來的俄羅斯文學史了然於胸。在談完他對俄國文學史的理解與看法後,宜穎老師介紹薩米爾欽在〈當代俄羅斯文學〉(Contemporary Russian Literature,1918)中對寫實主義(realism)、象徵主義(symbolism)與未來主義(futurism)的介紹。薩米爾欽認為,寫實主義發展到了極致,便出現了與之相反的象徵主義,前者主張文學呈現的是生活現實艱苦的一面,後者主張文學要描繪的是日常生活之外、生命內在悸動中呈現的理想或象徵。薩米爾欽進一步比喻,寫實主義像鏡子般如實反映人的面貌,象徵主義則是如X光一樣透寫肌膚之下支撐起生命的神秘骨架。

薩米爾欽欣賞未來主義,但他將自己的立場置於超克寫實主義與象徵主義的對峙上,他將這種新的立場稱為「新寫實主義」(neorealism)或「綜合主義」(Synthetism)。新寫實主義面對生命的苦難,又以幽默與歡笑的力量持續前行,透過象徵重回真實。故而薩米爾欽說:「我們是比象徵主義者更健康、強壯的文學世代。寫實主義者住在人生中,象徵主義者有勇氣抽離人生,而新寫實主義者有勇氣回到人生中。」薩米爾欽的《我們》,正是這種善於創造象徵又回指社會現實的嘗試。